Famiglie in guerra

Introduzione

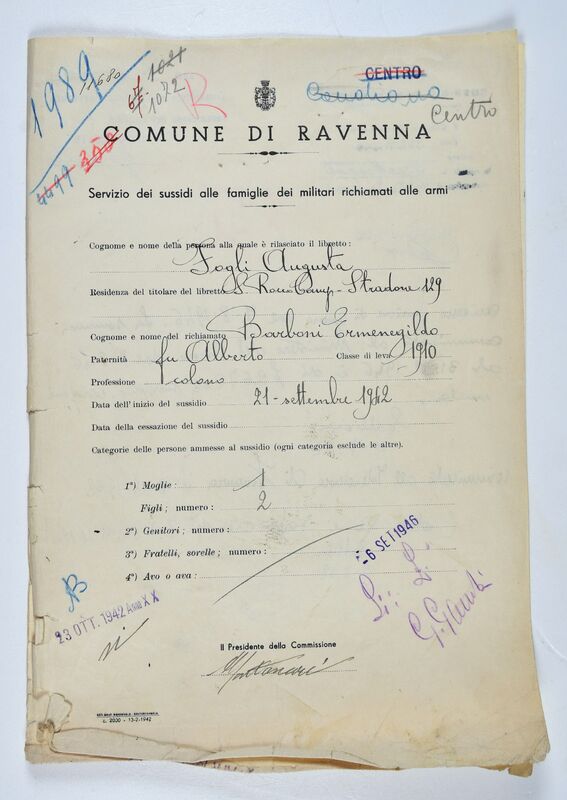

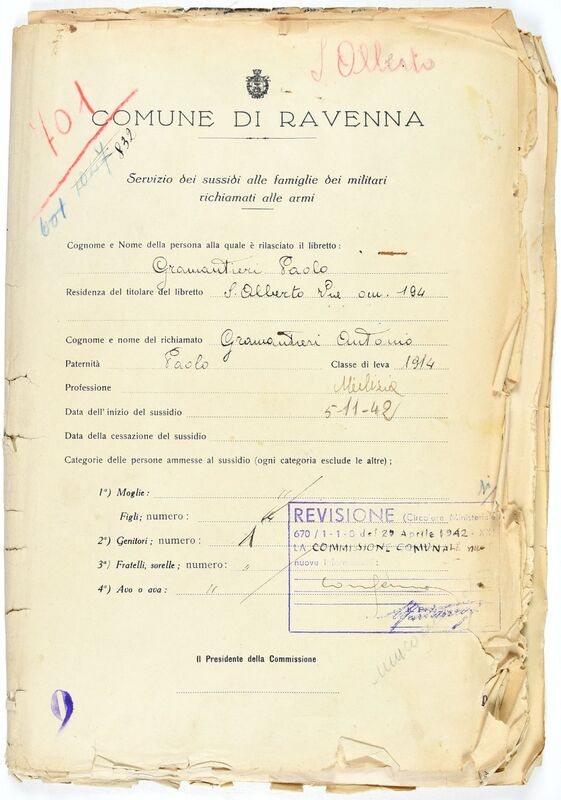

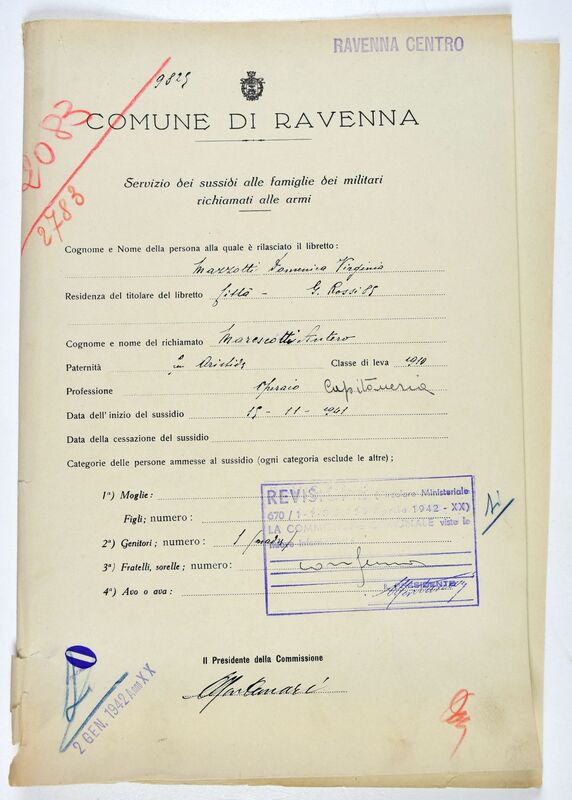

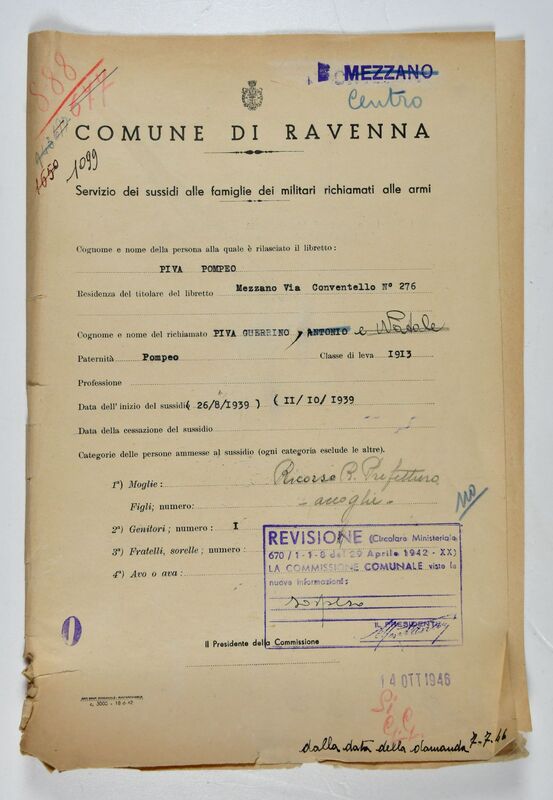

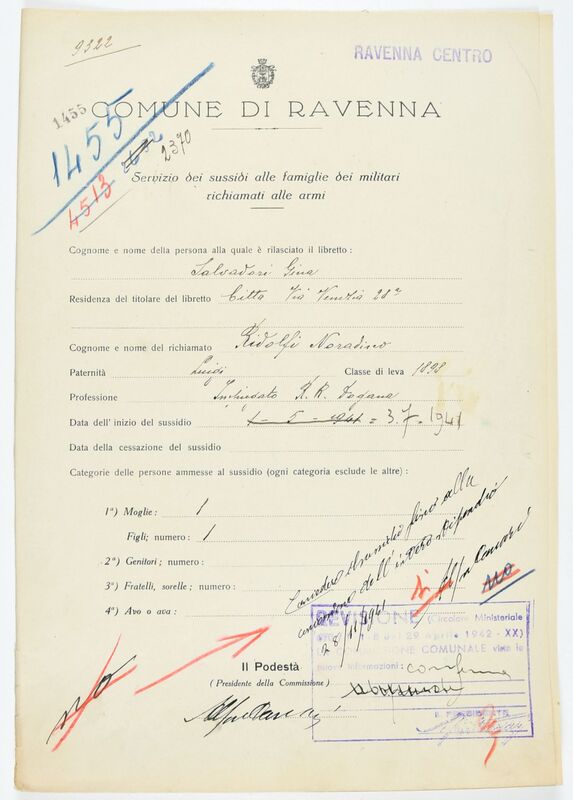

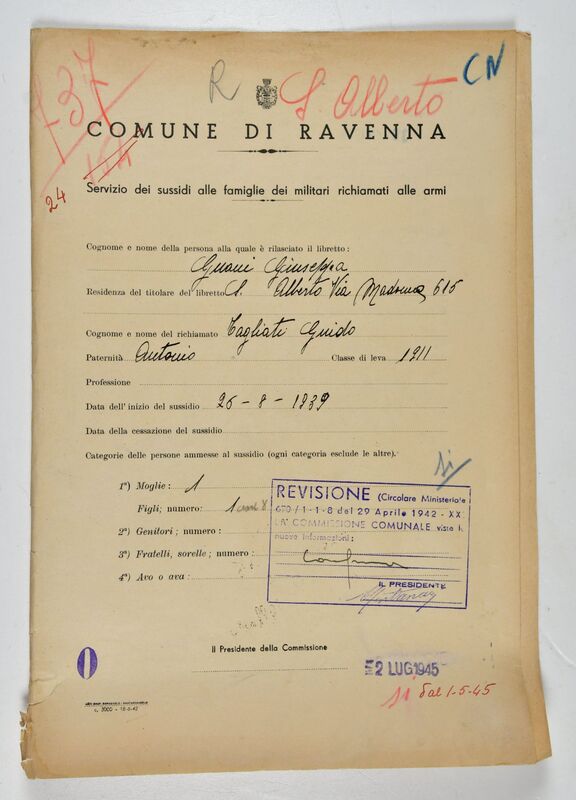

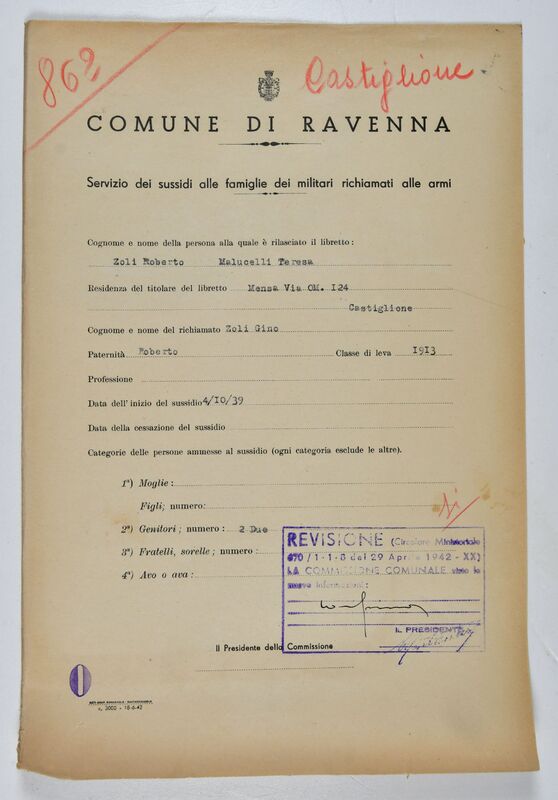

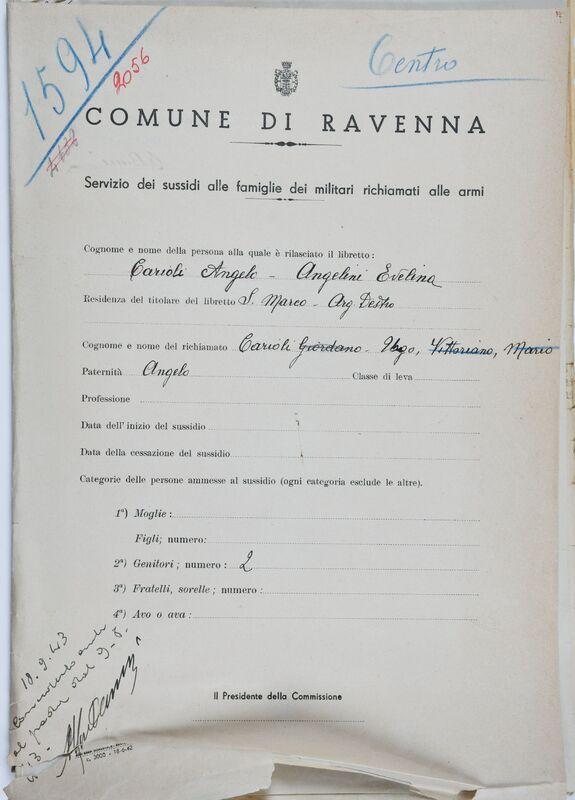

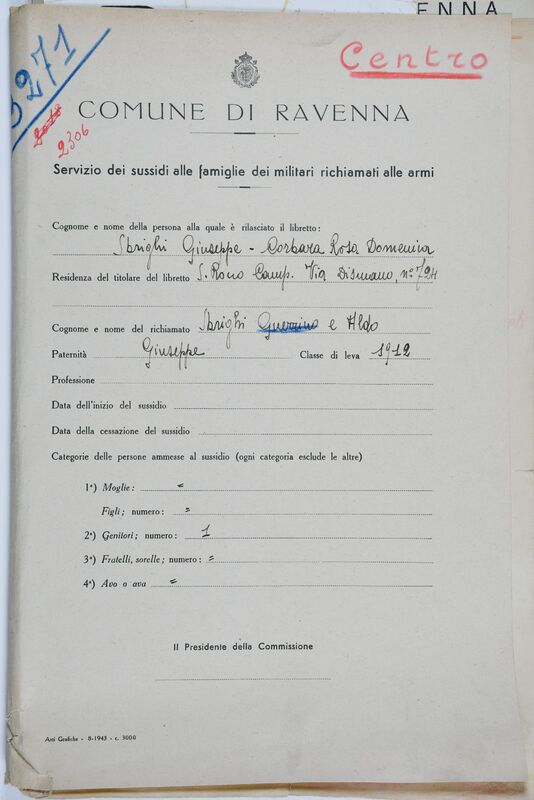

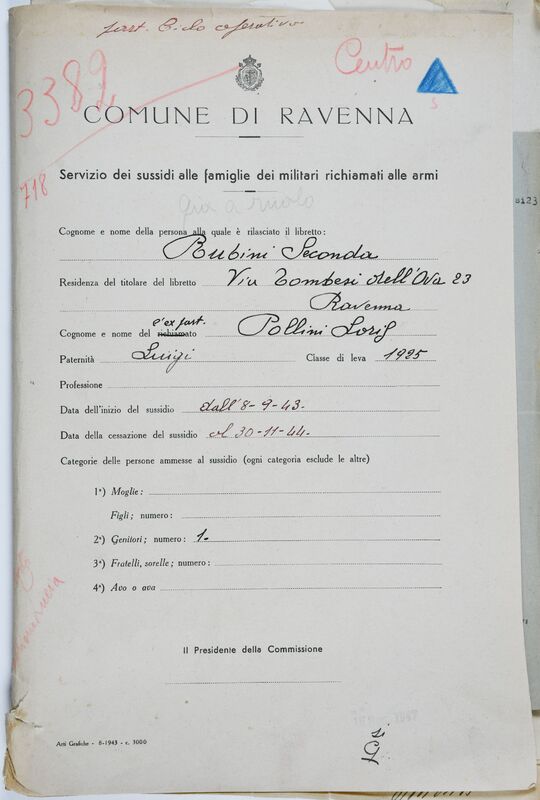

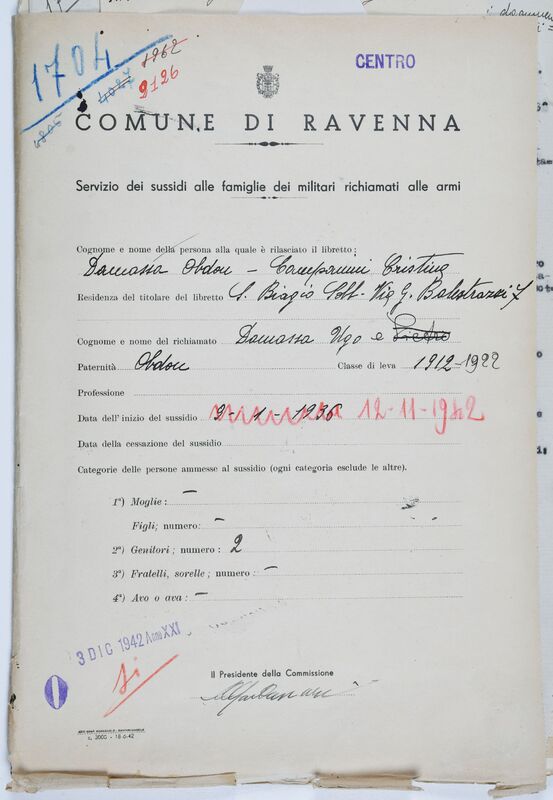

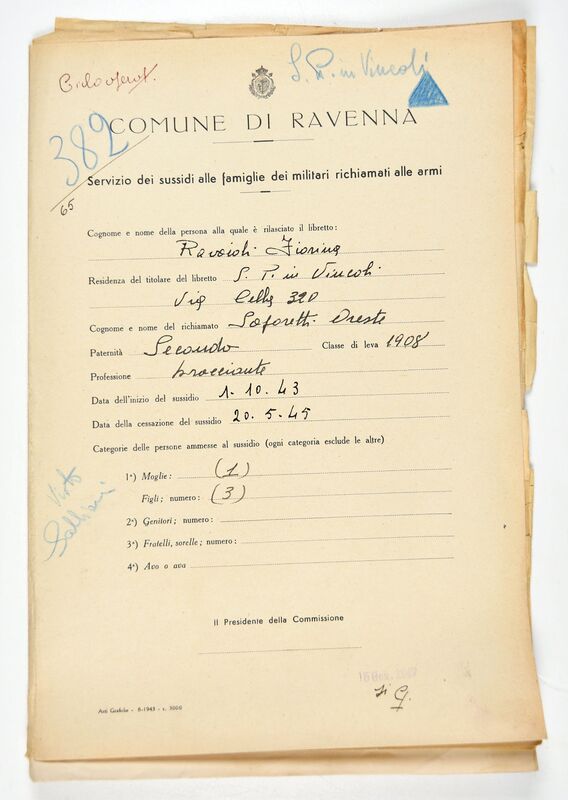

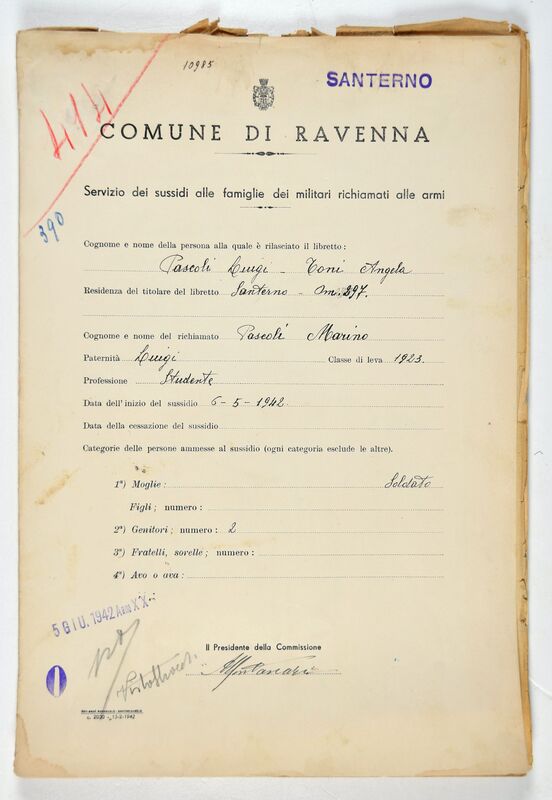

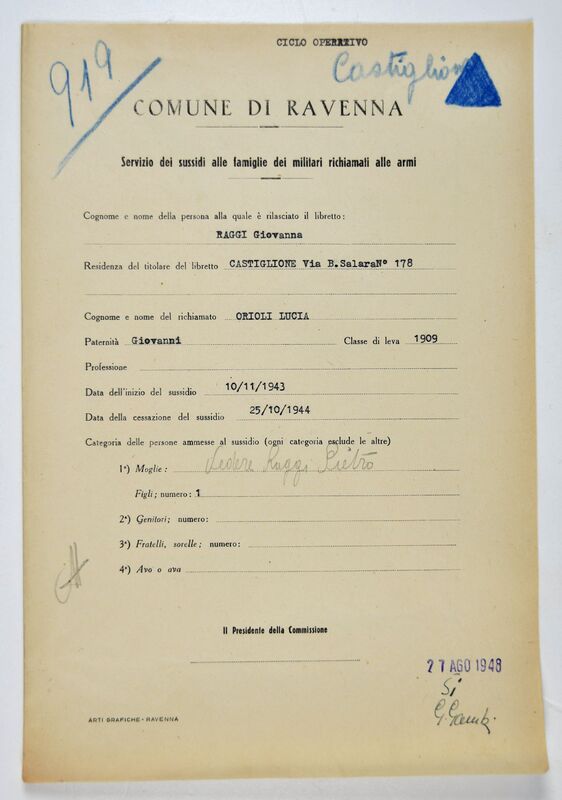

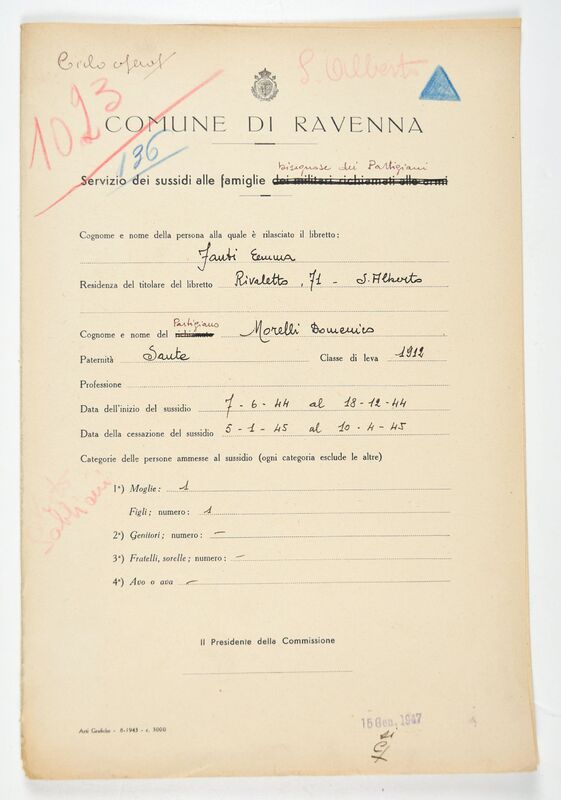

Per la Settimana della Didattica e dell’Educazione al Patrimonio in archivio Quante storie nella storia 2025 l’attenzione è stata posta ai documenti conservati nel Fondo dei sussidi militari dell'Archivio storico del Comune di Ravenna.

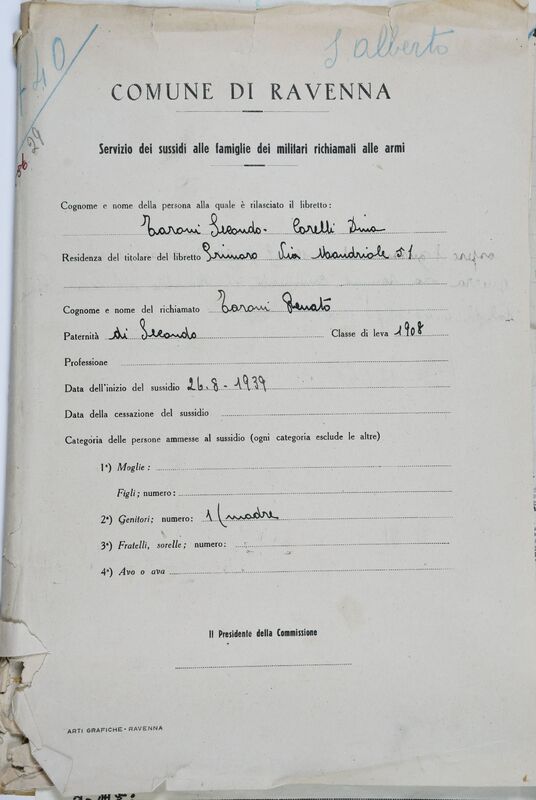

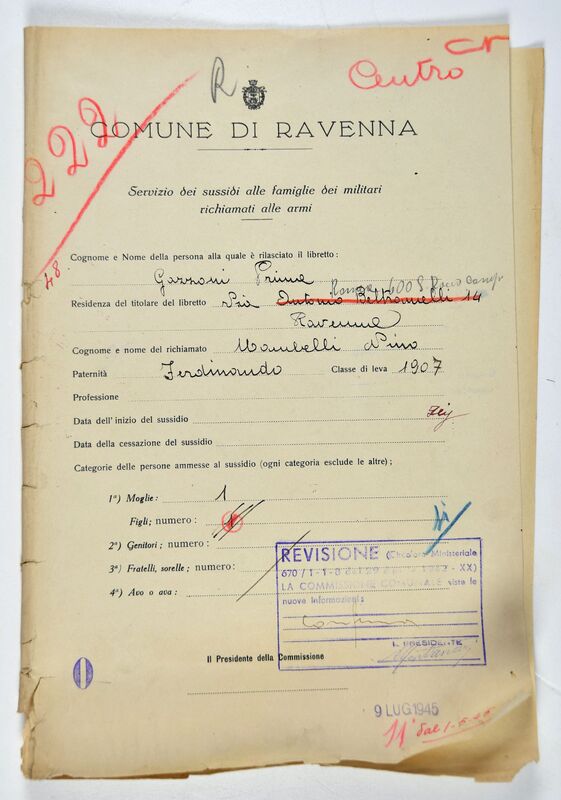

In occasione degli ottanta anni dalla Liberazione si è deciso di valorizzare i fascicoli dei sussidi dati alle famiglie dei soldati richiamati al fronte, spesso unica fonte di sostentamento per le famiglie rimaste a casa. Il fondo, privo di qualsiasi repertorio utile alla consultazione, è in corso di descrizione. Le pratiche descritte sono attualmente 3500 su circa 14.000.

Anche le pratiche descritte e consultabili sono solo un quarto di quelle presenti, esse sono già ampiamente rappresentative delle vicende nelle quali le famiglie ravennati, come quelle di tutta l’Italia, sono state coinvolte a seguito prima dell’entrata in guerra del nostro Paese e poi dell’armistizio e dell’inzio della guerra civile per la liberazione dall’occupazione nazifascista.

Fra i dati rilevati nella descrizione dei fascicoli ci sono le professioni svolte nella vita civile dei soldati richiamati, a quale/i componente/i della famiglia sarebbe stato corrisposto il sussidio e soprattutto le lettere dalla prigionia, se presenti.

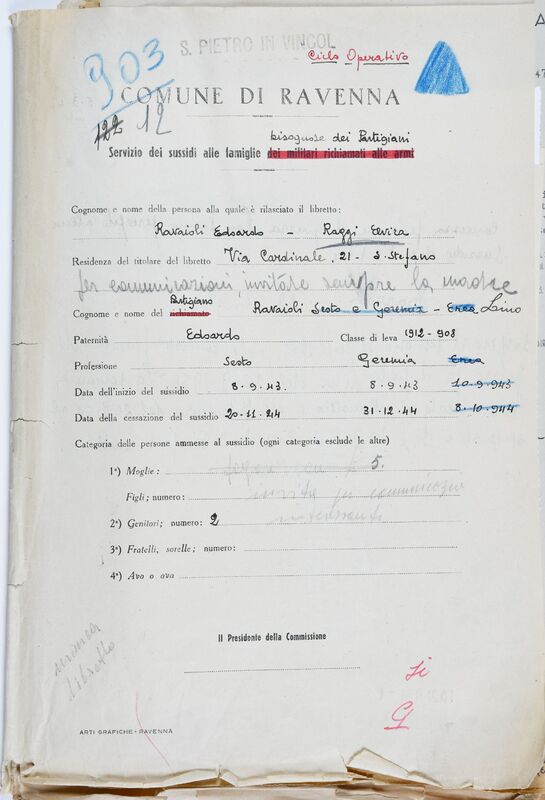

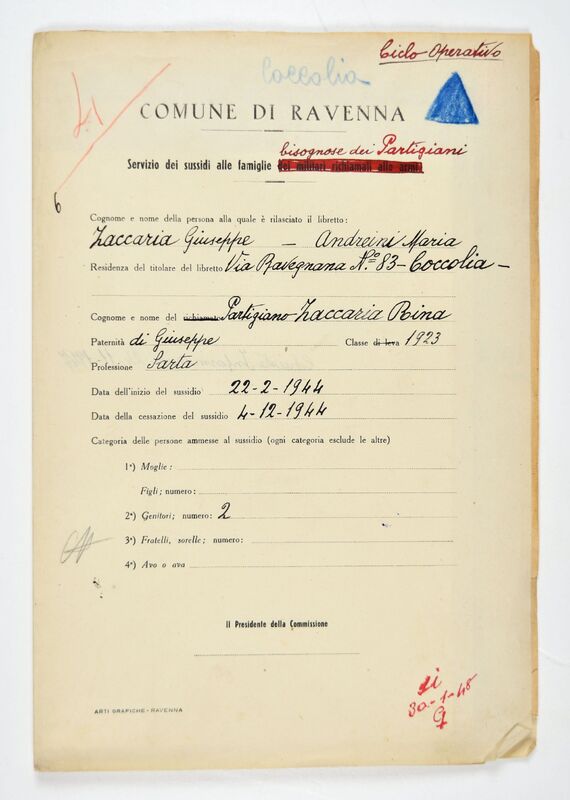

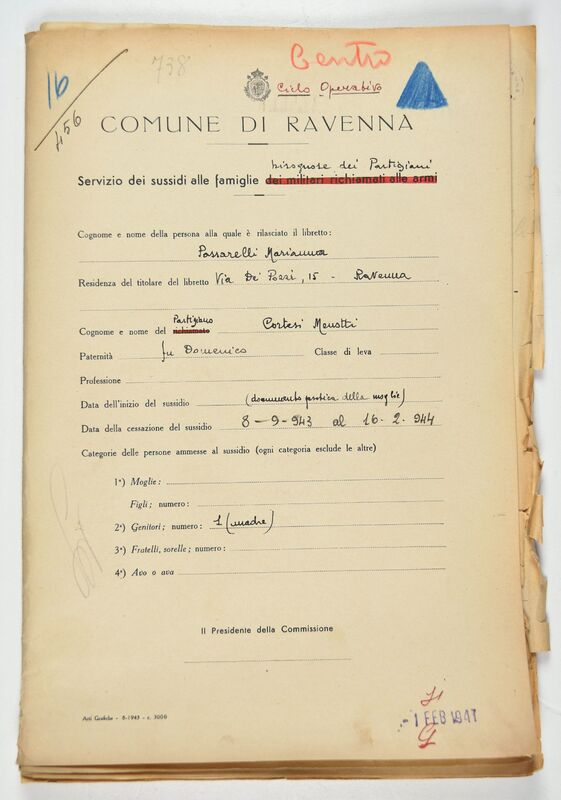

Fra le pratiche ci sono anche quelle dei partigiani - nelle quali spiccano anche le partigiane - le cui famiglie, dopo la Liberazione di Ravenna e negli ultimi mesi di guerra, ricevettero il sussidio.

Lungi dall’essere solo documenti amministrativi questi fascicoli si sono rivelati di grande interesse per la ricostruzione delle vicende familiari e sociali di quegli anni.

Fra i fascicoli spiccano quelli delle famiglie nelle quali 3, 4 fino a 5 fratelli si trovavano al fronte e in seguito prigionieri in campi sia tedeschi, sia Alleati.

Alcune famiglie si ricongiunsero solo dopo diversi mesi dalla fine del conflitto, poiché il militare doveva essere rimpatriato da campi di prigionia che si trovavano in luoghi lontani come l’Australia, il sud Africa o il Texas.

Il titolo scelto è Famiglie in guerra: il racconto delle vicende della 2. guerra mondiale attraverso le lettere dalla prigionia.

La mostra sarà visitabile nella sala Farini della Biblioteca Classense di Ravenna dal 5 al 25 maggio negli orari di apertura della biblioteca e sulla piattaforma Collezioni Digitali Classensi.

Il progetto gode della collaborazione con ANPI Ravenna, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna e provincia, Croce Rossa Italiana–Comitato di Ravenna, ANMIG Ravenna, Associazione Reduci e combattenti-Sezione di Ravenna, Associazione nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in guerra-Sezione di Ravenna.

La Croce Rossa Italiana e la corrispondenza con i prigionieri di guerra

di Maria Grazia Marini

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa - CICR - con sede a Ginevra, ha una storia di gestione della corrispondenza dei prigionieri di guerra che ha inizio con la prima guerra mondiale. Durante quel conflitto il CICR ha monitorato il rispetto della Convenzione di Ginevra del 1906 e centralizzato le informazioni sui prigionieri, facilitando la corrispondenza con le famiglie, creando schede per milioni di prigionieri e detenuti.

Le attività furono svolte grazie alla creazione, il 21 agosto 1914, dell'Agenzia Internazionale dei Prigionieri di Guerra - AIPG - cui gli Stati presentavano elenchi di prigionieri. Dal mese di ottobre 1914 l’Agenzia fu ospitata nei locali del Museo Rath, che fino al 1919 sospese le proprie attività culturali. L’AIPG impiegava alla fine del 1914 circa 1200 persone, principalmente donne. Alla fine del primo conflitto mondiale l’Agenzia aveva ricevuto 400.000 pagine di documenti: elenchi di nomi, registrazioni di cattura, trasferimenti tra campi di detenzione, morti. Per ogni nome l'Agenzia creava una scheda; le schede erano poi classificate per nazionalità, stato militare o civile del detenuto, poi archiviate in ordine alfabetico in diversi indici. Questi indici contengono anche schede di richiesta, redatte sulla base dei dati desunti dalle migliaia di richieste scritte di informazioni presentate quotidianamente dai parenti dei dispersi. Gli archivi dell'Agenzia contengono 5 milioni di schede, con dati su 2 milioni di prigionieri, principalmente dai fronti occidentali, rumeni e serbi. Gli archivi del’AIPG, oggi custoditi al Museo Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa a Ginevra, sono iscritti dal 2007 nella Lista Memoria del Mondo dell’UNESCO.

Durante il primo conflitto mondiale le condizioni dei prigionieri di guerra non erano regolamentate dal diritto, ed erano spesso caratterizzate da pessimi trattamenti, scarsità di cibo e mancanza di comunicazione con le famiglie. La Convenzione di Ginevra del 1929, che prende spunto dall’esperienza del CICR e dell’Agenzia durante la prima guerra mondiale, è il primo trattato multilaterale interamente dedicato alla protezione dei prigionieri di guerra. Nella convenzione del 1929 si afferma il diritto ad un trattamento umano, cibo adeguato, riparo e cure mediche. Si afferma inoltre che i prigionieri possono essere impiegati in lavori non umilianti ed hanno diritto di ricevere lettere e pacchi razioni, per il tramite di Croce Rossa.

Croce Rossa è titolata ad effettuare ispezioni nei campi di prigionia, per verificare le condizioni di detenzione. La convenzione del 1929 era relativa solo ai prigionieri militari e non ai civili. Alcune nazioni pur avendola sottoscritta, non la ratificarono, come nel caso di Russia e Giappone.

Allo scoppio della seconda guerra mondiale, AIPG si trasforma in Agenzia Centrale per i Prigionieri di Guerra, in continuità con l’Agenzia precedente. Ospitata presso gli enormi locali dell’Athénée di Ginevra - edificio scolastico requisito per lo scopo - le funzioni dell’Agenzia Centrale, rafforzate dalla Convenzione del 1929, si svolgevano in maniera capillare grazie alla collaborazione di migliaia di volontari e dei comitati territoriali di Croce Rossa. Le informazioni e le comunicazioni viaggiavano da e verso Ginevra, dagli addetti militari nei campi di prigionia con gli elenchi degli internati; venivano poi processate dall’Agenzia e restituite ai Comitati territoriali ed alle famiglie. Furono utilizzate cartoline specifiche per i prigionieri di guerra, spesso con un testo limitato o pre-compilato per agevolare la comunicazione e superare le difficoltà linguistiche e di censura. Alla fine della seconda guerra mondiale le schede raccolte dall’Agenzia erano circa 45 milioni; la gestione di pacchi di supporto, di lettere e cartoline ammontava a circa 120 milioni.

Durante la seconda guerra mondiale anche Croce Rossa Italiana, in linea con i principi fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa, si è impegnata a fornire assistenza neutrale e imparziale ai prigionieri di guerra e alle loro famiglie attraverso la cruciale funzione della corrispondenza e dei pacchi di supporto. Croce Rossa Italiana collaborava con la Direzione Generale dei Prigionieri di Guerra presso il Ministero della Guerra, e con l’Agenzia Centrale a Ginevra.

La stretta collaborazione con il CICR rimase essenziale per garantire che la corrispondenza raggiungesse i prigionieri in tutti i teatri di guerra. Croce Rossa Italiana continuò a contribuire alla raccolta e alla gestione delle informazioni sui prigionieri italiani, facilitando le ricerche da parte delle famiglie. Oltre alla corrispondenza, Croce Rossa Italiana partecipò all'invio di pacchi di soccorso contenenti cibo, vestiario e medicinali, spesso in collaborazione con altre organizzazioni umanitarie e sempre nel rispetto delle normative internazionali.

Tuttavia in Italia la situazione divenne molto complessa, e le comunicazioni purtroppo cessarono, dopo l’armistizio del 1943, lasciando un doloroso vuoto. Nel 1945 l’Ufficio Prigionieri e Ricerche della CRI si occupò della redazione dei registri dei rimpatriati italiani dai campi di prigionia.

Fratelli in guerra

Non poche sono le pratiche che coinvolgono diversi fratelli, tutti partiti per la guerra e tutti ancora viventi nella famiglia d’origine. In quel caso i sussidi erano destinati ai genitori.

Nel corso degli anni poteva capitare che uno o più fratelli si sposassero, durante una licenza, la fidanzata che li aspettava dall’inizio della guerra. In quel caso si trova la cancellazione del nome del fratello poiché il beneficiario del sussidio diventava la moglie.

Spesso i fratelli più anziani erano partiti per la guerra ancora convinti dalla propaganda fascista, ma i più giovani, oramai consapevoli del fallimento della dittatura e amareggiati dalle violenze entrano in clandestinità e si uniscono ai partigiani.

Così non è infrequente trovare pratiche che contengono fra i documenti le lettere dalla prigionia dei fratelli partiti come camicie nere e poi catturati dagli Alleati e, contemporaneamente, i documenti con i quali i genitori richiedevano la pensione per il figlio “caduto per la Libertà” assieme ai documenti della sezione ANPI di Ravenna che ne testimoniano l’effettiva attività come partigiano.

Lettere dalla prigionia

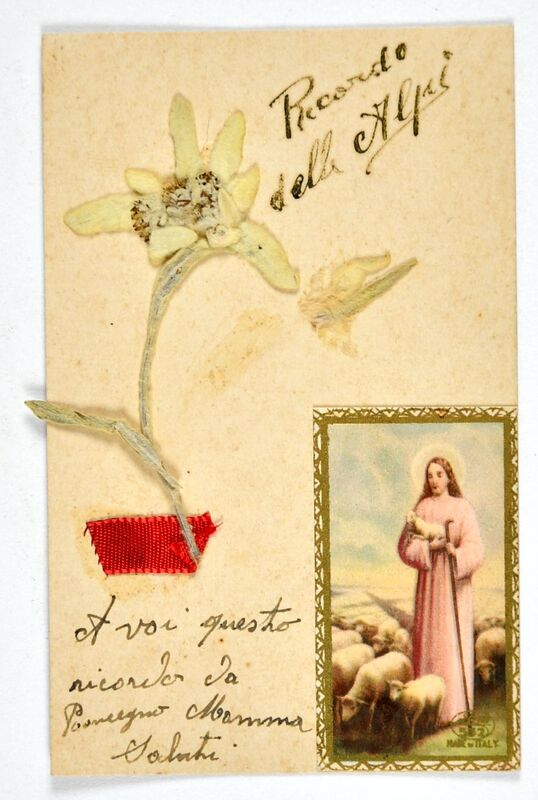

Se la descrizione dei fascicoli dei sussidi militari ha lo scopo di “rincongiungere” i soldati che combatterono nella Seconda Guerra Mondiale, oramai non più viventi, alle loro famiglie, le lettere dalla prigionia che inviarono “rappresentano la memoria nascosta di una piccola comunità e di una grande tragedia”.

Nel 2000 il giornalista Claudio Visani dedicò un’opera alle lettere conservate in analoga documentazione del Comune di Brisighella.

In Arriverà quel giorno … lettere dal fronte e dai campi di prigionia (1943-1945) si narra di documenti come quelli conservati del Fondo dell’Archivio storico del Comune di Ravenna: “le storie, le paure, le speranze di tanti ragazzi mandati a combattere e a morire, per una guerra che era la loro, che non sentivano.”.

Le lettere pubblicate in questa sezione della mostra arrivano dai campi di prigionia sparsi fra Germania, Gran Bretagna, Egitto, Algeria, Sudafrica, America, India e Australia. Erano sottoposte ad una rigida censura di cui a volte si vedono i segni. Per lo più i prigionieri erano molto attenti a non contravvenire alle prescrizione della censura perché era per loro di vitale importanza dare e ricevere notizie con i familiari rimasti a Ravenna.

I prigionieri non fanno altro che rassicurare delle loro buone condizioni fisiche, augurandosi che genitori, mogli, figli e fratelli stiano altrettanto bene. Le lettere terminano immancabilmente con le frasi: “Saluti e baci tanti. Saluta chi si ricorda di me”.

Partigiani e partigiane

Fra le pratiche dei sussidi militari compaiono anche quelle che furono richieste dai famigliari dei partigiani.

Le pratiche contengono i documenti dell’ANPI di Ravenna che certifica l’impegno nei gruppi di combattenti per la liberazione e spesso anche dichiarazioni degli Uffici Unificati per le assistenze comunali del Comune di Ravenna, con le medesime indicazioni verificate dagli ufficiali della Stazione competente territorialmente dei Carabinieri.

L’ANPI di Ravenna, che allora aveva sede in via Alberoni, rilasciava delle dichiarazioni dopo che la Commissione Ragionale dell’Emilia Romagna aveva emesso la propria dichiarazione secondo il Decreto legislativo luogotenenziale n. 518 del 21 agosto 1945.

La corresponsione del sussidio era regolata dal decreto legislativo luogotenenziale n. 369 del 24 maggio 1945. Questo decreto stabiliva, “su proposta del Ministro Segretario di Stato per l’Italia occupata, di concerto coi Ministri Segretati di Stato per l’Interno, per la Guerra e per il Tesoro, che i patrioti “Volontari della Libertà” che nell’Italia occupata o al fronte o abbiano fatto parte di unità combattenti contro i tedeschi o i fascisti riconosciute dai Comitati di Liberazione Nazionale sono considerati come volontari di guerra agli effetti del secondo comma dell’articolo 1, legge 22 gennaio 1934, n. 115. Conseguentemente, per la durata della guerra, e limitatamente al periodo in cui sono rimasti effettivamente alle armi, sono estese ai loro congiunti le disposizioni della legge medesima e tutte le provvidenze posteriori sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese saranno pagate coi fondi stanziati a bilancio del Ministero dell’Interno per i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi”.

L’ANPI era stato costituito come ente morale con Decreto legislativo n. 224 del 5 aprile 1945.

Fra le pratiche dei sussidi corrisposti alle famiglie dei partigiani ci sono anche due partigiane, ma altre se ne troveranno nelle restanti pratiche che ancora devono essere censite e descritte. Oramai sappiamo bene che vi furono tante donne lotta di liberazione, ma sappiamo anche che, nonostante la fine della dittatura fascista, l’Italia rimaneva una società patriarcale e le donne finirono per rinunciare a rivendicare la loro fondamentale azione nella Resistenza.

Ringraziamenti

Si ringraziano tutte le associazioni che hanno prontamento aderito all’iniziativa dando il loro aiuto.

Si ringraziano i colleghi della Biblioteca Classense e del Servizio Anagrafe del Comune di Ravenna, in particolare Francesco Di Scianni e Laura Montanari.

Un particolare ringraziamento a Maria Grazia Marini per l’introduzione alla sezione della mostra dedicata all’operato della Croce Rossa Italiana, a Ivano Artioli e ad Angela Arcozzi

Grazie a Guido Ceroni per aver messo a disposizione il suo racconto sulla partigiana Rina Zaccaria e sul suo incontro con Antonio Farneti.